Webディレクションに関する情報収集、疲れていませんか?

Webディレクターとして日々働いていると、UX/UIトレンド、開発技術動向、データ解析・GA4、業界ニュース…追っても追っても終わらない情報の波に襲われます。

✔️ Feedly(RSSリーダー)

✔️ ニュースレター

✔️ X(旧Twitter)

これらを毎日チェックするのは、正直しんどいですよね。

今回は、情報収集の疲弊から抜け出し、Google DiscoverとChatGPTを活用して「広く浅く拾う→要約理解→即戦力化」までの仕組み化方法をお伝えします。

自己紹介

こんにちは。Webディレクターのドーマエです。

Web業界歴は15年以上。大手広告代理店や事業会社での実務経験を経て、現在はフリーランスで活動しています。

この数年は特に、「AI活用」や「伝達力の強化」「仕組みづくり」をテーマに、現場で本当に使えるノウハウを探究しています。

この記事でわかること

- Google Discoverとは何か?

- Google Discoverを育てる具体的な3ステップ

- 検索履歴を育成に活かす方法

- 後で読むリスト管理術(私の方法)

- 情報収集をラクにするマインドセット

目次

なぜ情報収集はこんなに疲れるのか?

Webディレクターに求められる知識は、広く浅く、そして時には深く。

最新トレンドを追いかけることも仕事の一部です。

しかし、

「どこまで追えばいいの?」

「全部チェックしないと置いていかれるんじゃないか?」

そんな不安に押しつぶされそうになる日もありますよね。

少しでもその不安を解消できるように、

今回は、私が実際に活用しているGoogle Discoverでの情報収集テクニックをご紹介します。

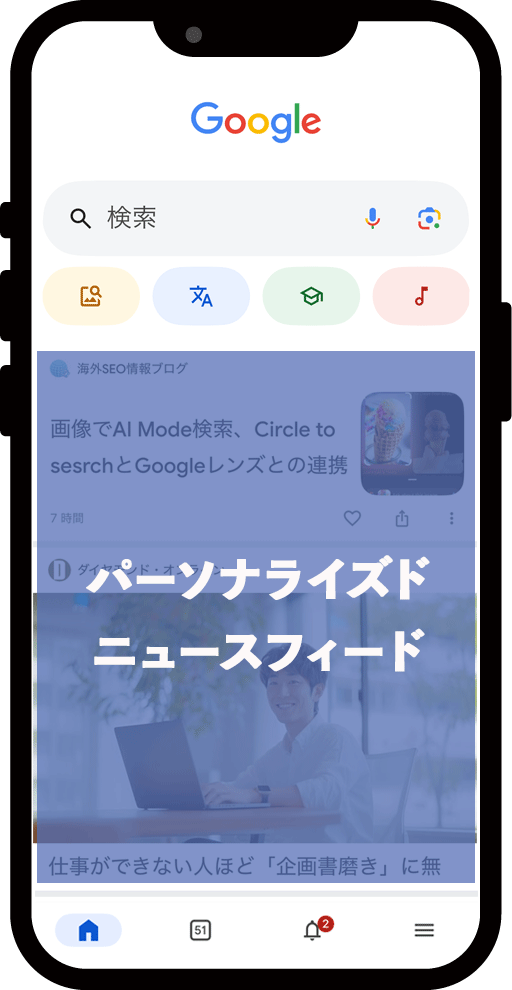

Google Discoverとは?

Google Discover(グーグルディスカバー)とは、Googleが提供するパーソナライズドニュースフィード機能です。

主にスマホ(GoogleアプリやAndroidホーム画面左スワイプ)で使え、正式には2018年から導入されました。

特徴としては、

- 過去の検索履歴

- YouTube視聴履歴

- 興味関心ジャンル設定

などからAIが自動で記事を提案してくれること。

つまり、自分で探しに行かなくても情報が届く仕組みなのです。

Google Discover の概要や掲載方法はこちら(公式)

Google Discoverを育てる3ステップ

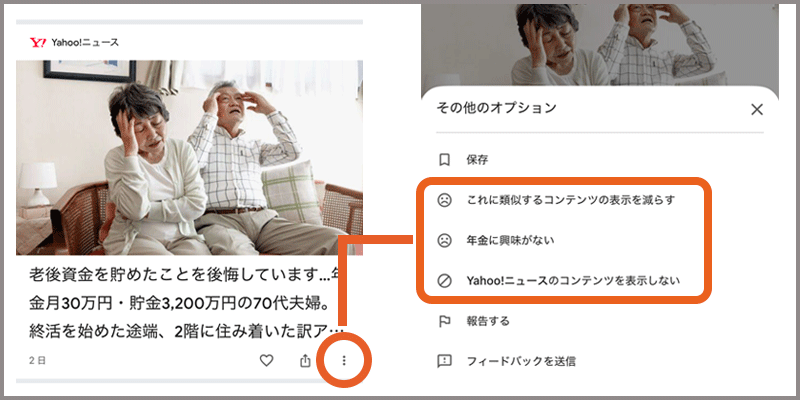

Step1. 興味がない(仕事に関係ない)記事は即排除する

Google Discoverは「興味がない」を押すほど精度が上がります。

✔️ 記事カード右下【︙】メニュー

✔️ 【興味がない】をタップ

これを徹底すると、数日〜数週間でフィードが劇的に変わります。

Step2. タイトルだけ読んで保存する

Google Discoverの良いところは、スクロールするだけで「なんとなく聞いたことがある」知識を増やせること。

私は、気になる記事があったら

- タイトルだけ読んで概要把握

- 詳細を読みたいものは【後で読むリスト】へ保存

この2ステップで、情報過多を防ぎつつ知識ストックを増やしています。

Step3. ChatGPTで要約して理解度を上げる

保存した記事は、時間があるときにテキスト全文とURLをセットでChatGPTに貼り付け、要約してもらうようにしています。

🔹 ポイント

URLだけでは記事内容を正しく把握できないことが多いため、可能であればテキスト全文をコピーするのがおすすめです。

さらに、記事URLも一緒に添えることで情報源のトーンを想定した要約が得やすくなります。

💡 補足

記事全文をコピーすると、広告やメニューなど不要なテキストも含まれますが、

ChatGPTが自動で要約対象を判別してくれるため、気にせず一括コピーでOKです。

🔹 依頼例

以下のテキストをWEBディレクター目線で要約してください。

重要ポイントや現場で使える気づきがあれば箇条書きで整理してください。

● 重要ポイントと背景・前提を含めた要約(箇条書き)

● WEBディレクターの現場活用のヒント

として整理してください。

# 各ポイントは簡潔に1~2文程度でまとめてください。

# 概要として十分な要約で、詳細は省略してください。

# 読者が深掘りしたくなる“導入的まとめ”を意識してください。

※URLも合わせて記載しています。記事ジャンルや出典を想定する参考情報として利用してください。

🔹 AI要約サンプル

試しに、過去のブログ記事をChatGPTで要約してみました。

どのように出力されるかの参考としてご覧ください。

✅ 重要ポイントと背景・前提(簡潔要約)

・デザイン修正の連続は、納期遅延・炎上・信頼低下・デザイナー疲弊など重大問題を招く。

・修正が止まらない原因は「クライアント要求の真因を理解できていないこと」にある。

・対策の第一歩はヒアリングで、要求内容・真因・目的の3点を把握することが重要。

・「赤にして」のような要求には、背景(目立たせたい、情熱表現、過去の成功体験など)を掘り下げる必要がある。

・最適解を提示する際は、意図や狙いをクライアントと共有し、合意形成してから進行することが大切。

💡 WEBディレクターの現場活用ヒント

・ヒアリングは単なる確認ではなく、クライアント内認識の再共有の場として機能させる。

・修正指示は要求通りではなく、真因解決のための最適解提案へ置き換える意識を持つ。

・修正を減らすために、デザイン方針共有→ロジカルな説明→提出後フォローの仕組みを整えておく。

・クライアントも「より良くしたい」気持ちは同じ仲間。感情的にならず、最終目的の共有を徹底する。

【Tips】検索履歴を育成に活かす方法

実は、Google Discoverは検索履歴やYouTube視聴履歴からも影響を受けています。

私は定期的に、

- マーケティングや経済メディア(業界動向や市場ニュース)

- ブログ(noteなど個人発信の実践記事)

- Webデザイン系(トレンドやUI/UX事例)

など、自分が読みたい・学びたいサイトをあえて検索するようにしています。

これにより、Google Discoverが「この人はこういう情報が好き」と学習し、

フィードに表示される記事の質がぐんと上がります。

後で読むリスト管理術(私の場合)

「後で読む」方法は人それぞれですが、私はiPhoneのリマインダーにURLを入れて「読むタスク化」しています。

“後で読む=タスク”と捉えると、実行率が上がると感じているからです。

もちろんNotion Web ClipperやInstapaperなどのWebクリップツールで保存しておくのもおすすめです。

もう一つのChatGPT活用法|情報収集を自動化する

同じ「情報収集をラクにする方法」として、当ブログサイトにはChatGPTを活用して情報収集を自動化するテクニックも紹介されています。

まとめ:

情報収集は“頑張る”ものではなく“仕組み化する”もの

情報収集は、頑張れば頑張るほど疲れます。

でも、Google Discoverを育成すれば、

- 自分で探さなくても情報が届く

- スクロールするだけで「なんか聞いたことがある」が増える

- GPT要約で効率よく理解できる

という最高の仕組みが手に入ります。

Google Discoverを育てて、ラクに知識武装していきましょう。

日々の情報整理やクライアントワークに役立つヒントを学びたい方へ

友澤企画のメルマガでは、

AI時代に通用するディレクターの思考とスキルを育てるヒントを発信中です。

- クライアントとのやりとりに悩んでいる

- 案件の進め方に自信が持てない

- デザインやマーケにどう関わればいいかわからない

そんなWebディレクターやWeb担当者に向けて、

実務に効くヒントを、週2回のペースでお届けしています。

自分のスキル、ちゃんと説明できますか?

「なんとなく不安」から抜け出したいWebディレクターのあなたへ。

メルマガ登録特典の「WEBディレクター スキルチェックシート」では、

クライアント対応や提案・進行管理など7カテゴリ・全189項目で

自分の得意・苦手がはっきり見えるようになります。

さらに、専用プロンプトでChatGPTによる“AIフィードバック”付き。

「自分の強みをどう活かせばいいか?」が見えてきます。

最後までブログを読んでいただきありがとうございました!